Chapitre V. Seul dans l’appartement avec la Gestapo

Cette mise en scène venait à peine d’être terminée, que la porte du logement était ébranlée par des coups formidables, tandis que la sonnerie retentissait furieusement. Alors, je me suis précipité vers la porte d’entrée pour accueillir mes sinistres visiteurs, au culot, avec un aimable «Bonjour Messieurs, que se passe-t-il? Est-il arrivé malheur à mon oncle ? Entrez donc je vous prie… ». Je remarquais que ce n’était pas tout à fait la même équipe qu’à la rue Frédéric Chevillon. Il y avait toujours l’inénarrable Antoine Tortora, mais c’est un autre homme qui m’a interpellé. Il était plus jeune, plus distingué et s’exprimait dans un français irréprochable. Plutôt blond, pas plus grand que moi, mais très alerte et du genre sportif. J’ai su plus tard, qu’il s’agissait du fameux officier SS Ernest Dunker, alias Delage.

Manifestement, il avait l’air très surpris en entrant dans l’appartement. Meublé avec goût, plein d’objets d’art, de souvenirs divers, de jolis tableaux et de bouquets de fleurs fraîches, ce n’était pas le repaire de brigands qu’il avait sans doute imaginé. Dès lors, je me suis senti plus à l’aise en présence de cet officier allemand. Par chance, nous étions au début de l’après-midi et Delage n’avait pas encore ingurgité trop de cognac… Il n’était pas devenu une bête féroce ! Bien au contraire. Très courtois, il s’était assis sans façon, devant mon bureau et feuilletait négligemment quelques ouvrages de philosophie, tout en me parlant. Il paraissait m’écouter d’une oreille distraite, mais j’étais sur mes gardes, car je sentais qu’il enregistrait parfaitement mes explications.

Heureusement pour moi, le nouveau rôle que je m’efforçais de jouer, se trouvait tout à fait à ma portée. Ancien étudiant à la faculté des Lettres d’Aix-en-Provence et servi par mon physique très jeune, je pouvais le cas échéant justifier tous mes déplacements dans la direction de cette ville universitaire, car c’est de là que nous montions vers nos maquis. Bien entendu, je ne niais pas que mon oncle, le capitaine Pétré, officier de réserve et glorieux combattant de 1939-1940, n’était guère germanophile. L’atmosphère patriotique qui régnait dans son Amicale régimentaire pouvait en témoigner. Mais de là à s’imaginer qu’il s’occupait de terrorisme… Non, ce n’était pas son genre. A mon avis, il avait dû se montrer imprudent en se laissant entraîner par ses idées militaristes, mais c’était tout. Et puis les gens de son entourage parlent à tort et à travers, en disant souvent n’importe quoi pour avoir l’air au courant de secrets qu’ils inventent eux-mêmes ! Bref, je développais ainsi l’essentiel de ma «plaidoirie». Pendant un bon moment, j’ai eu l’impression bizarre d’être devenu un candidat qui passe un examen oral devant un professeur sévère. Maintenant, Dunker restait silencieux. Il continuait à compulser machinalement mes livres.

Photo anthropométrique d'Ernest Dunker-Delage lors de son arrestation. Condamné à mort le 24 février 1947 par le tribunal militaire de Marseille, il fut exécuté le 6 juin 1950. Le procès-verbal de son interrogatoire par le colonel Pétré après la Libération, figure dans ce blog, dossier "Crimes de guerre ennemeis, documents d'enquête".

«Eh bien oui ! s’écria-t-il tout d’un coup avec un soupir de lassitude. Vous n’êtes pas très malins en France. Vous parlez trop et souvent, il suffit à nos agents d’écouter vos vantardises. Voilà le résultat : vous vous mettez dans de beaux draps. Vous avez joué et vous avez perdu!» Evidemment, je lui donnais raison sur toute la ligne. Mais je n’en croyais pas mes oreilles. Car à présent, c’est tout juste si Dunker, jeune officier SS n’allait pas s’excuser de se trouver devant la triste obligation d’arrêter le capitaine Pétré. Président d’une amicale d’anciens combattants, en me laissant ici tout seul, comme un orphelin. De toute façon, il était loin de se douter qu’il avait mis la main sur un chef régional de la Résistance.

Néanmoins, j’étais toujours dans une situation délicate, car mon oncle, de son côté, continuait à être soumis à la torture systématique des « interrogatoires ». La partie était loin d’être gagnée. En outre, j’entendais toujours autour de moi le bruit insupportable que faisaient les policiers allemands dans les pièces voisines. Ils cherchaient donc avec acharnement des preuves irréfutables de culpabilité. Armoires, placards, commodes, étaient mis sens dessus dessous et passés au crible. Tout à coup, Antoine Tortora entra brusquement dans le salon où je me trouvais aux prises avec Delage. Déçu de n’avoir rien trouvé d’intéressant, il déclara : «Pourtant, D. m’avait dit qu’il y avait ici des armes à feu et des grenades!» Cette révélation me fit dresser l’oreille, car D. alias Miage, était comme moi un officier de l’AS. Il avait dû être dénoncé et arrêté bien avant son chef le colonel Pétré. Peut-être même depuis plusieurs jours. Aussitôt, je pensais que sous les coups et les sévices des premiers interrogatoires, le malheureux avait fini par avouer n’importe quoi.

Antoine Totora commençait déjà à frapper sur les cloisons et à retourner tous les meubles, dans le but évident de découvrir enfin une cachette. Il risquait de tout casser et surtout de mettre la main sur quelques documents que, dans ma précipitation, j’avais oublié de camoufler. Ils étaient dissimulés dans une grande enveloppe collée sous la planche d’un tiroir du bureau où Delage était attablé. Alors spontanément, j’eus l’idée de lâcher un peu de lest, compte tenu des révélations catastrophiques de ce pauvre D. et que j’ignorais jusqu’à ce moment-là. Jouant ma comédie plus que jamais, j’ai fait semblant de ma rappeler que lorsque le gouvernement de Vichy avait procédé au ramassage des armes de toutes catégories, nous avions oublié de rendre un minuscule pistolet de calibre 6/35mm. Peut-être se trouvait-il encore dans la cave à charbon où nous l’avions jeté «pour ne pas avoir d’histoires». Antoine Tortora, abandonnant aussitôt ses recherches, me prit au mot et descendit avec moi à la cave. Là, j’allumais la bougie qui s’y trouvait et je me mis à remuer le charbon pendant un long moment afin de prouver ma bonne volonté. Et puis, tout d’un coup : «Tiens, je crois que c’est ça»! Je finis par trouver le fameux petit pistolet et je le tendis triomphalement à Antoine Tortora. Comme on peut s’en douter, je profitais de l’occasion pour enfoncer plus profondément dans le charbon les meilleures armes et leurs munitions.

Il devait être au moins trois heures de l’après-midi et je sentais qu’Antoine Tortora donnait des signes de lassitude du fait qu’il n’avait pas encore dîné. Il baillait tant qu’il pouvait. Il remonta dans l’appartement, content néanmoins de ramener quelque chose, alors que Delage se préparait à partir. Allait-il m’emmener avec lui? Visiblement non, car il commença à me faire un discours destiné à m’impressionner. C’était en quelque sorte le guerrier magnanime qui s’adressait au gamin plus à plaindre qu’à blâmer. Des conseils de prudence pour l’avenir, avec aussi des menaces. Il ne fallait surtout pas que je subisse l’influence néfaste des terroristes. Sans cela, on se trouverait fatalement dans l’obligation «d’attenter à ma jeune vie» sic. Donc, à bon entendeur, salut !

Et voilà! La partie semblait momentanément gagnée, du moins dans le sens où j’avais pu orienter la Gestapo pour limiter les dégâts. Malgré la surveillance dont j’étais l’objet, je n’avais pas tardé à transporter peu à peu les armes et les documents vers un endroit plus sûr, dans un quartier du vieux Marseille en attendant mieux. Mon oncle ne fut pas fusillé, comme il aurait pu l’être en tant que chef d’une organisation terroriste. Apparemment, on ne retint contre lui que la tentative de constituer un mouvement de Résistance au sein de l’amicale régimentaire dont il était le président.

Chapitre VI. La prison Saint-Pierre, la centrale de Fresnes,

le camp de Buchenwald

La prison Saint-Pierre de Marseille

Je m’étais vite aperçu que notre domicile était surveillé et qu’une filature discrète s’exerçait sur moi, dès que je mettais le nez dehors. Imperturbablement, je me rendais chaque semaine à la faculté des Lettres d’Aix-en-Provence, pour y écouter quelques conférences. Mais j’allais aussi à mon travail aux PTT de Marseille où j’avais obtenu une « situation d’attente », en ma qualité de prisonnier de guerre évadé. On disait alors «Rapatrié spécial», afin de ne pas éveiller les soupçons des collaborateurs. En outre, j’étais en possession d’un «vrai-faux Certificat de Démobilisation» daté de 1940, comme si je n’avais jamais été prisonnier de guerre. Le cas échéant, cela pouvait servir.

Toutefois, je gardais quand même le contact avec la Résistance, ne serait-ce que pour mettre en garde les maquisards qui auraient pu avoir l’imprudence de venir me voir. Sans cela, ils seraient tombés dans une classique souricière. Il convenait donc de faire le mort en apparence pendant un certain temps, avant de reprendre les armes. Mais cette situation ne m’empêchait pas de travailler pour les services de Renseignement militaires, qui se livraient efficacement à l’espionnage au profit des Forces alliées d’outre-mer. Nos rendez-vous étaient pris dans quelques vieilles maisons de la rue Sainte, à Marseille, dont les couloirs et les caves très sombres constituaient de véritables labyrinthes. On pouvait alors circuler d’une cave à l’autre et déboucher ainsi dans des rues différentes. Enfin, mon travail temporaire aux PTT me permit de faire disparaître, par centaines, des lettres de dénonciations que les bons Français du Maréchal Pétain adressaient à la Gestapo.

Etiquettes des colis remis au siège de la Gestapo puis à la prison Saint Pierre par Pierre Duny-Pétré.

Dès l’arrestation de mon oncle, encouragé par l’excellent résultat obtenu en jouant au jeune homme studieux et sage, j’avais poussé la témérité jusqu’à aller me renseigner dans les services de la Gestapo, au n° 425 de la rue Paradis, sur le sort qui allait être réservé au capitaine Pétré. Il fallait battre le fer tant qu’il était chaud. C’est ainsi que tout bêtement, j’ai pu savoir qu’il allait être interné dans la prison Saint-Pierre à Marseille. Et par la même occasion, j’ai obtenu l’autorisation de le ravitailler en colis alimentaires, de lui faire parvenir du linge propre et de ramener son linge sale à la maison. Ce dernier détail fut très important pour nous. Car grâce à ce stratagème que je connaissais bien, j’ai pu échanger des messages avec lui, les documents étant dissimulés dans les doublures du linge de corps. Ce qui fait que, pendant plusieurs semaines, le colonel Pétré a pu rester en contact avec l’Armée Secrète, afin de donner des ordres et de régler les problèmes posés par sa disparition.

Le linge de corps qui entrait dans les prisons allemandes ou qui en sortait, subissait évidemment une fouille minutieuse. Toutes les doublures étaient écrasées entre les doigts du fouilleur, centimètre par centimètre, de façon à détecter les épaisseurs anormales et surtout afin de percevoir le bruit caractéristique de papier froissé qu’aurait pu produire un message écrit. Dans ces conditions, pour tromper l’ennemi, deux moyens ont été utilisés. Le premier par le résistant qui était en liberté, le second par le prisonnier

J’écrivais donc mon message sur un bout de tissu blanc, mince et souple, un morceau de mouchoir, à l’aide d’un crayon à encre. Il suffisait pour cela de mouiller préalablement l’étoffe et de la faire sécher après la rédaction. Ensuite, j’arrachais un bouton situé sur une doublure du vêtement propre, caleçon, tricot de peau, etc. Je cousais ce bouton à l’extrémité de mon bout de tissu. Puis je faisais passer celui-ci sous la doublure, bien à plat, grâce au petit trou ouvert à l’ancien emplacement du bouton. Au besoin, je pouvais aussi découdre et recoudre la doublure. Une fois ce travail terminé, le bouton cachait parfaitement le trou par lequel j’avais introduit le message. C’est ainsi que le prisonnier, en mettant sur lui le vêtement propre, tirait obligatoirement le bouton auquel était cousu le message.

Grâce à une minuscule mine de crayon, le colonel Pétré avait rédigé son message sur un morceau de papier hygiénique préalablement froissé, au point de n’être plus qu’un chiffon. Mais encore fallait-il que je découvre cet écrit la première fois que me fut remis le cageot plein de linge sale. Il devait sûrement y avoir une réponse cachée quelque part. Après avoir fouillé vainement les doublures et les ourlets du linge de corps, j’eus l’idée d’examiner aussi mon cageot, en long, en large et en travers. J’aperçus au milieu des éraflures du bois plusieurs lettres majuscules tracées grossièrement et en désordre, au moyen d’une pointe métallique, peut-être une agrafe arrachée parmi celles qui maintenaient entre elles les planches du cageot. Je pus lire l’inscription suivante en langue basque : azpiartean. Elle signifie : dans l’entrecuisse. Effectivement, un bout de papier écrasé et bien roulé, était dissimulé sous la doublure d’un caleçon, à la naissance des cuisses. Désormais, la communication était possible entre le colonel Pétré et moi.

Quant à la nourriture, je lui apportais périodiquement un grand cageot contenant des victuailles qui m’étaient fournies par B., un soldat du 141e RIA, ancien ordonnance du capitaine Pétré, qui était cultivateur à Cavaillon.

Faut-il ajouter que devant la prison Saint-Pierre, il y avait en permanence une délégation de la Gestapo, chargée de repérer les rares personnes qui avaient l’audace d’aider les captifs ? Mais je faisais sans doute partie des habitués, considérés comme inoffensifs ! Je n’étais pourtant pas le seul à m’aventurer ainsi. Il y avait toujours là deux jeunes filles du genre étudiantes et dont le dévouement fut absolument admirable à l’égard des malheureux détenus qui ne recevaient rien.

Embarquement de prisonniers dans des wagons à bestiaux par l'armée allemande et des policiers français, à Marseille en 1943. Extrait du livre "Marseille 1942-1944, Le regard de l'occupant" par Ahlrich Meyer, Edition Temmem.

La prison centrale de Fresnes et Buchenwald

Finalement, ce fut le départ pour la prison centrale de Fresnes, près de Paris. Le séjour dans cette prison était extrêmement dangereux car c’est là que les Allemands prélevaient, au hasard, les otages qui devaient être fusillés pour venger les victimes des attentats terroristes. Heureusement, une demande providentielle de main d’œuvre, émanant de Berlin, parvint à la prison de Fresnes et mon oncle fut envoyé en Allemagne, au camp de Buchenwald, avec un grand nombre de prisonniers. « Heureusement » est une façon de parler…

Dès que le colonel Pétré se trouva en Allemagne, il fallut résoudre le problème de son ravitaillement en colis de nourriture et de vêtements chauds. Les PTT ainsi que les services de la Croix-Rouge me renseignèrent à ce sujet. Je devais d’abord attendre une lettre du déporté dans laquelle il me donnerait l’adresse exacte de son camp de concentration.

En ce qui concerne les lettres, mon oncle ne pouvait écrire qu’un message par mois. Le texte était obligatoirement rédigé en langue allemande. Depuis la France, il faudra répondre en allemand. A Buchenwald, un de ses compagnons d’infortune lui traduisait et lui écrivait ses lettres. A Marseille, un de mes camarades de la Résistance me rendait le même service.

Pour les colis, mon oncle n’avait droit qu’à un envoi mensuel. Mais les colis provenant de la France ne pouvaient être expédiés que depuis le territoire de l’ancienne zone occupée. Il fallait donc que j’adresse le ravitaillement à ma tante de Bayonne qui, de son côté, confectionnait le colis définitif. C’est grâce au dévouement d’un Basque, employé aux wagon-lits, que je faisais parvenir à Bayonne tout ce que je pouvais récolter à Marseille. La Croix-Rouge faisait aussi son possible pour ravitailler, tant bien que mal, les concentrationnaires. Il convenait d’adresser une demande à Paris, 21 rue Clément Marot, au Service des Internés civils, avec un mandat de 180 francs.

Le colonel Pétré n’a jamais voulu mettre par écrit ses souvenirs qu’il considérait comme affreux et qui lui «donnaient le cafard». Cependant, devant les questions que lui posaient souvent les membres de l’amicale, il a parfois consenti à parler, dans l’ambiance chaleureuse dont ses anciens soldats l’entouraient. C’est ainsi que l’on put entendre divers récits, illustrés de descriptions souvent hallucinantes.

En route vers Buchenwald

A la fin de janvier 1944, après un passage à Fresnes, ce fut le départ pour Compiègne. Dans un train de marchandises, nous étions 120 hommes par wagon, au lieu de 40. En plus, chacun avait ses bagages. Cela ne représentait pas grand chose, mais nous étions tous debout et serrés les uns contre les autres. Des gens de tous les âges et de tous les milieux sociaux. Près de moi, le beau-frère du général de Gaulle, un vieillard de 70 ans. A côté de lui, le vicaire général de Dax. Rien à manger, rien à boire et surtout le froid du mois de janvier.

Nous avions décidé de nous évader. Le wagon était fermé de l’extérieur. Mais certains d’entre nous avaient pu se procurer quelques petits outils pendant leur séjour dans les prisons françaises. Avec beaucoup de patience, nous avons fini par faire un trou dans la paroi du wagon, grâce auquel il fut possible d’arracher des planches. Parmi les candidats à l’évasion, nous avons tiré au sort l’ordre de sortie du wagon. J’avais le numéro onze et nous avons commencé aussitôt. Six sont passés successivement par l’ouverture, les jambes et le derrière d’abord. Ils se tenaient ensuite par les mains au dessus du vide, puis d’un seul coup, ils se lâchaient en se lançant en arrière. Mais le septième évadé qui s’engagea dans le trou, nous sembla agité par des convulsions incompréhensibles, tandis qu’il se laissait tomber dehors avec d’affreuses grimaces. Le bruit du train nous empêchait d’entendre ses cris. Que se passait-il? Depuis leur wagon de tête, les gardiens SS avaient vu la manœuvre et, par leur portière, «canardaient» notre malheureux camarade à coups de mitraillette. Il en a été ainsi pour le huitième et le neuvième. Le dixième a enfin compris et moi aussi avec tous les autres…

Ce n’était pas tout. Au cours d’un arrêt du train, la porte s’ouvre. Les SS sont là et tirent dans le tas. Leur chef fait ensuite descendre dix types. On l’entend crier en allemand : «Prenez des jeunes!» Ils les ont fait mettre complètement nus et les ont emmenés. On ne les a plus revus. Fusillés certainement. Et le train est reparti. Dans le wagon, pas de morts, mais des blessés. A la frontière allemande, nouvel arrêt. On nous fait quitter tous nos vêtements, nos chaussures et nos bagages. Il nous a fallu alors descendre et remonter dans un autre wagon où nous étions aussi serrés que dans le précédent. Et nous avons fait ainsi le reste du voyage. Deux jours et deux nuits. Toujours sans boire et sans manger. La soif surtout était terrible à supporter. Dans l’obscurité, il y avait des gars qui devenaient fous. Ils hurlaient et s’agitaient convulsivement en bousculant tout le monde. Ils se battaient avec ceux qui cherchaient à les calmer. Trois sont morts en pleine crise de folie furieuse.

L’accueil au camp

La gare d’arrivée était à 800 mètres du camp. On nous a fait descendre toujours à poil et pieds nus dans la neige. Dans cette tenue, il a fallu courir. C’était pendant la nuit du 29 au 30 janvier 1944. Les SS nous frappaient à coup de schlague, tandis que leurs chiens féroces hurlaient autour de nous et mordaient les trainards. Un de mes camarades, ayant reçu un coup de poing sur la figure, tout sonné qu’il était, eut le réflexe de le rendre. Mal lui en a pris : il n’a plus recommencé. Un coup de révolver l’a étendu mort sur place, pendant que les SS se tordaient de rire. On a de nouveau compris.

La grille de l'entrée du camp de Buchenwald, portant l'inscription: "A chacun son dû".

Je revois très nettement notre entrée dans le camp. On nous a fait passer par divers baraquements, avant d’arriver aux douches. Nous n’avions pas à nous déshabiller. C’était fait depuis plusieurs jours. Mais ceux qui venaient des wagons où il n’y avait pas eu d’évasion, étaient dépouillés de tout ce qu’ils avaient. Les bijoux qu’ils possédaient, alliances, bagues, montres, étaient soigneusement déposés dans des enveloppes cachetées, avec leur nom. Inutile de dire qu’ils n’ont jamais revu ces enveloppes. Leurs vêtements étaient saisis, ainsi que leurs sacs ou leurs valises. Ceux de mon wagon n’avaient pas de souci à se faire… ils avaient déjà dû tout laisser dans le train.

Et nous sommes allés au salon de coiffure. Une baraque très propre, dans laquelle une vingtaine de coiffeurs, en blouse blanche, opéraient avec des tondeuses électriques. Nous avons appris, plus tard, que ces coiffeurs, déportés comme nous, étaient des planqués, pour la plupart Allemands, Tchèques, Polonais, « lèche-culs » et autres mouchards, prêts à tout accepter pour servir nos gardiens SS. Ils nous ont tondus de la tête aux pieds. En sortant de là, on nous a fait plonger dans un bassin d’eau mélangée à du crésyl. Cela piquait de partout, mais on ne se plaignait pas de ce souci de désinfection. Puis ce fut une longue douche très chaude. Nous crevions tellement de soif, que nous buvions cette eau à plein gosier ! Après ce nettoyage, toujours nus le long de couloirs glacés, il a fallu se rendre au magasin d’habillement. Nous avancions tous à la queue leu leu, devant des espèces de comptoirs où chacun a été gratifié d’une chemise, d’un caleçon, d’un pantalon et d’une veste. Le tout était bien propre mais en loques. Aux pieds, nous avions des sabots, ou plutôt des « claquettes. Une simple semelle de bois munie d’une bride : excellent pour avoir les pieds au chaud !

Quand nous nous sommes revus dans cet accoutrement, on ne se reconnaissait plus. Nous étions tous grotesques, pareils à des clochards. Ces vêtements étaient en réalité les haillons récupérés sur les prisonniers qui étaient morts avant nous. On ne gaspille rien chez les Boches ! Car il y avait dans ce magasin des milliers de chemises en belle percale blanche, toutes brodées de fleurettes multicolores, spécialité, disait-on des Juifs de Pologne, tous massacrés. Mais elles ne nous étaient pas destinées. Entre autres oripeaux, j’avais été doté d’une casquette à immense visière. Invraisemblable et comique ! Mais je lui garde une grande reconnaissance, parce qu’avec son énorme visière, elle m’a bien protégé contre les tempêtes de pluie et de neige.

L’installation

Enfin, nous avons été acheminés vers notre logement. Mais auparavant, il y eut un rassemblement à l’entrée du camp proprement dit. Ici, un intermède risible, malgré notre situation dramatique. Devant nous, un commandant du camp prit la parole solennellement pour nous lire le règlement auquel nous allions être soumis. Il n’en finit pas de nous énumérer les interdictions dont nous devions tenir compte. Puis il nous demanda un interprète français : «Dollmetscher!» Alors, dans nos rangs, poussé en avant par les autres « clochards », se détacha un camarade qui était professeur d’allemand «dans le civil». Il prit place à côté du Commandant et s’écria : «Cet espèce de con vient de vous détailler très longuement tout ce qu’il est interdit de faire ici. Il eut été plus simple et surtout plus rapide de vous indiquer ce qui est permis!» En deux phrases, il nous précisa les rares « libertés » dont nous pouvions « bénéficier ». Devant un pareil laconisme, on peut deviner la gueule ébahie que fit l’officier allemand.

En réalité, il existait à Buchenwald, deux camps séparés par des barbelés : le Grand Camp et le Petit Camp. Le second était destiné aux nouveaux arrivants. Nous y avons séjourné un certain temps, en quarantaine. Cela a duré environ trois semaines pendant lesquelles nous avons reçu une série de piqûres dites prophylactiques: contre le typhus, la fièvre typhoïde, la diphtérie, etc. Les Allemands ne voulaient pas de malades. Ils nous prévenaient charitablement en nous disant : «Ici, il n’y a que des vivants et des morts». D’ailleurs, les plus anciens déportés nous apprenaient qu’à Buchenwald, on ne doit pas vivre au-delà de six mois. Si on ne crève pas avant ce délai fatidique, c’est qu’on mange trop ou qu’on ne travaille pas assez. On est donc un profiteur !

Lettre de Pierre Duny-Pétré (traduite en allemand) à son oncle Jean Pétré, déporté à Buchenwald.

Lettre de Pierre Duny-Pétré (traduite en allemand) à son oncle Jean Pétré, déporté à Buchenwald.

J’ai toujours pensé que ces fameuses piqûres n’étaient que de la mise en scène et que nos vainqueurs n’allaient tout de même pas gaspiller des vaccins pour soigner des condamnés qui étaient destinés à mourir de toute façon. On devait sans doute nous inoculer de l’eau distillée, afin d’avoir l’air de bien faire les choses. Parce que le Boche veut toujours avoir l’air. Il se réserve ainsi un alibi, car chez lui, il y a là une précaution élémentaire qui a pour but de dégager sa responsabilité. Ainsi, quand vous crevez du typhus, c’est évidemment de votre faute, puisque vous avez été vacciné. Comme j’en ai vu mourir des centaines, soit-disant immunisés, je suis certain que ces vaccinations étaient de la frime. Mais l’alibi était là !

Le régime du camp

Le Petit camp n’avait que des baraques en bois. Le Grand camp en avait beaucoup en ciment. A l’intérieur, tout au long de ces bâtiments et de chaque côté d’un espace central, s’alignaient des bas-flancs de bois sur quatre étages, les premiers étant tout près du sol. Sur ces bas-flancs étaient posées des paillasses pourries, d’une saleté repoussante. Nous avions chacun une couverture abominablement puante de toutes les sueurs d’agonie des pauvres diables qui étaient morts entortillés dedans. Nous étions envahis par les puces. Jamais je n’aurais cru qu’on pouvait tant en avoir, au point qu’il était impossible de dormir. Elles nous dévoraient par bataillons entiers : dans les jambes, à la taille, sous les bras. C’était absolument intolérable. Pas moyen de s’en débarrasser car elles demeuraient dans le tissage des couvertures où elles étaient incrustées. Bien entendu, personne ne s’occupait de désinfection. Pourtant, en arrivant au camp, on nous avait si bien douchés, tondus et vaccinés, avec un souci évident de propreté et d’hygiène. Les Allemands avaient fait le geste, qui selon eux, devait les mettre à l’abri de toute accusation.

Une baraque s’appelait un blok. J’étais dans le blok 61. Au centre du local, se trouvait le logement du chef et de ses aides. Presque tous étaient des brutes épaisses, anciens condamnés de droit commun, pour la plupart Allemands, Polonais, Tchèques. Nous avions là de puissants personnages puisqu’ils avaient pratiquement droit de vie et de mort sur nous tous. Ils nous menaient à grands coups de trique, de poing et de pied, pour un rien ou simplement, pour le plaisir sadique de faire souffrir quelqu’un. Nous sentions qu’ils éprouvaient de la jalousie et prenaient visiblement leur revanche en nous rabaissant à l’état de bêtes méprisables et de cheptel humain. Ils rognaient à leur profit nos maigres rations de nourriture, ils étaient gros et gras, alors que nous crevions de faim. C’est nous qui étions les vrais bagnards.

Maquette d'un block du camp de Buchenwald où fut enfermé le colonel Jean Pétré.

Lorsque j’ai été arrêté par la Gestapo, je supposais qu’on allait me fusiller ou que je serais condamné à être enfermé dans une forteresse. Jamais, je n’aurais imaginé qu’on oserait transformer en clochards des personnes honorables. Buchenwald était pire qu’un bagne. J’ai eu un jour pour camarade de travail un Allemand, ancien de la Légion Etrangère. Il avait écopé de quinze ans de travaux forcés pour un meurtre. La France l’avait envoyé à Cayenne. Rentré en Allemagne, après sa libération, il s’était à nouveau distingué en tuant une vieille dame pour la voler. Bref, ce n’était pas un enfant de chœur. Il racontait qu’en comparaison de Buchenwald, Cayenne représentait pour lui un paradis. Il avait toujours la nostalgie de la Guyanne. Les gardes-chiourme étaient, paraît-il, très humains et l’ambiance tout à fait sympathique.

Nous portions tous un écusson de toile sur le côté gauche de la poitrine. On pouvait y lire notre numéro matricule. Les déportés politiques avaient un écusson rouge. Les droits communs portaient un écusson vert. Les «raciaux» comme les Juifs, l’avaient jaune. Il existait aussi quelques objecteurs de conscience qui avaient refusé de se battre et qui portaient un écusson violet. Quant à ceux qu portaient l’écusson rose, on sait qu’il s’agissait des homosexuels.

Les distractions des SS

Le chef de blok était chargé d’exécuter à la lettre les ordres des SS. Celui de notre baraque se faisait aider par un jeune Polonais, élevé en France, fils d’un mineur du Nord et parlant très bien notre langue. Je ne sais pourquoi il se trouvait là, mais il se régalait à frapper les Français. On l’appelait Antoine. Si je le retrouvais, je lui ferais illico son affaire ! Un matin, je l’ai vu littéralement tuer le pauvre Docteur D. C’était un vieillard de 70 ans qui, très affaibli par la maladie, ne pouvait plus se rendre au sacro-saint appel. Le chef de blok qui trouvait que le Polonais ne frappait pas assez fort, est venu en renfort. Ils l’ont jeté au bas de sa paillasse et à grands coups de pied, ont achevé le malheureux.

Brassard nazi provenant du camp de Buchenwald.

L’appel représentait en effet une des distractions favorites des SS. Chassés de nos paillasses vers 4 heures du matin, nous devions nous rassembler dehors, en rang, par n’importe quel temps et attendre l’arrivée de nos tortionnaires SS qui ronflaient encore dans leurs logements confortables. Ils nous comptaient et nous recomptaient longuement, avant que nous puissions nous laver et nous rendre au travail. Tous les déportés devaient obligatoirement être présents à l’appel, même les morts qui étaient décédés dans la nuit. Les deux plus proches voisins du cadavre le portaient avec eux et le maintenaient debout sur les rangs. Après quoi, en route pour le four crématoire ! Cela sentait partout la merde et la charogne, avec finalement «l’odeur de cochon brûlé» qui se répandait dans le camp, lorsqu’une fumée âcre nous annonçait que certains d’entre nous avaient fini de souffrir.

Fil de fer barbelé du crematorium du camp de Buchewald.

Ces salauds ne nous condamnaient pas à mort, mais ils faisaient en sorte de nous faire mourir à petit feu. Ils disposaient pour cela de moyens très simples. Par exemple, le matin, nous faisions notre toilette. Mais les lavabos se trouvaient à 300 mètres du blok et il faisait parfois quinze à vingt degrés au dessous de zéro. On nous jetait dehors avec une chemise sur le dos. Arrivés devant le local des lavabos, il fallait faire la queue en attendant que les gars de la baraque voisine aient terminé leur toilette. Souvent, nous attendions dehors plus d’une heure. Enfin, on avait le plaisir de pouvoir se laver à l’eau glacée. Bien entendu, nous ne disposions pas de serviette pour nous sécher et chacun s’essuyait avec sa chemise, avant de remettre celle-ci toute mouillée sur les épaules. C’était alors le retour vers la baraque. Mais elle était fermée, soi-disant pour nettoyage. Cela se traduisait par une heure de plus à passer dehors. Avec ce système, le pauvre type qui n’attrapait pas une bonne pneumonie était tout simplement un veinard.

Cependant, ceux qui tombaient malades pouvaient se rendre à la visite médicale. Mais les SS avaient tout prévu. Ils avaient imaginé un autre jeu. Après les épreuves du fameux appel matinal et de la toilette, les malades se rassemblaient dans un coin de la cour centrale où ils devaient attendre pendant plus d’une heure, avant qu’on ne les conduise à l’infirmerie. Il n’y avait pas de salle d’attente et les malheureux restaient dehors, le médecin n’étant pas encore arrivé. L’hiver, ils avaient les pieds dans la neige et restaient debout sous le vent glacé. Pour les plus faibles, la guérison était assurée : on les ramassait par terre, tremblants de fièvre et souvent à l’article de la mort.

Le froid est une des choses les plus pénibles à supporter. Mais l’addition du froid, de la faim et du manque de sommeil, représente un régime épouvantable. Elle aboutit à un épuisement qui s’accentue de jour en jour et qui conduit à la mort, sans souffrances violentes et précises. Cela est comparable à l’image d’une flamme qui s’éteint peu à peu faute de combustible. Avant d’arriver à ce stade de «délivrance indolore», il faut passer par un cheminement vers la mort qui est atroce à subir. Se voir partir, lentement, sans espoir, tout seul dans un coin, constitue un supplice. On ne meurt pas, on crève.

Lettre de Jean Pétré déporté au camp de Buchenwald, à sa soeur et son beau-frère, Jeanne et Clément Haritschelhar à Bayonne.

On finit par perdre toute notion de dignité humaine. On n’est plus qu’une pauvre bête, dotée d’un simple tube digestif. Il faut avoir la volonté de ne pas se laisser aller, de résister avec un moral de fer. Sans quoi, on n’a plus la force de penser et de faire fonctionner ses facultés mentales. Dans une pareille situation, le moindre colis alimentaire prend une importance vitale. Un simple morceau de sucre permettait de tenir le coup pendant 24 heures. Il suffisait parfois d’un rien, au milieu de la détresse générale, pour retrouver le désir de vivre. Une lettre, un simple mot qui rappelle qu’on n’est pas abandonné au fond de cet enfer, une conversation rassurante avec un camarade miraculeusement optimiste, ou encore un «souvenir heureux dans un jour de malheur». Dans cet univers, le seul fait de revenir vivant représentait pour nous tous un véritable exploit.

Chapitre VIII. Le colonel Simon,

les combats de rue à Marseille

Le colonel Simon

Pendant ce temps, la résistance armée continuait à se battre dans toute la région du Sud-Est : « Ami, si tu tombes, un ami sort de l’ombre à ta place… ». Il convient de révéler ici que le colonel Pétré de l’Armée Secrète, était depuis fort longtemps l’ami inséparable du colonel Simon, alias Huitton dans la Résistance. Celui-ci, déjà capitaine de Réserve dans les troupes alpines, était dans le civil docteur en Droit et chef du Service départemental des travaux cadastraux. Lui aussi était combattant volontaire de la Résistance. Mais il commandait les FTPF (Francs tireurs et partisans français) qui avaient formé des maquis très importants dans toute la région. Or ces deux chefs avaient décidé de longue date, qu’en cas de disparition de l’un d’eux, les maquisards seraient récupérés par l’organisation survivante. C’est ce qui arriva à la suite de l’arrestation du colonel Pétré, notamment en ce qui me concerne.

Le colonel Henry Simon, avant 1939

Finalement, à la veille des derniers grands combats de la Libération, le colonel Simon se trouva seul à la tête des FFCI (Forces françaises combattantes de l’intérieur). Il avait donc sous son commandement les FTPF, les MOI (Mouvements ouvriers immigrés), les MP (Milices patriotiques), les CFL (Corps francs de la Libération), l’ORA (Organisation résistance de l’armée), ainsi que tous les rescapés de l’Armée secrète. Bref, tous ceux qui étaient prêts à combattre les forces allemandes, soit dans les montagnes, soit en pratiquant la guérilla urbaine.

Dans les derniers jours du mois d’août 1944, c’est grâce au colonel Simon dont les « terroristes » descendus des maquis entraînèrent avec eux la jeunesse marseillaise, que les Allemands furent chassés du centre de la ville et que le grand port de la Joliette échappa ainsi à un anéantissement total. Cet officier, en récompense des services extraordinaires qu’il rendit aux Alliés, fut nommé Commandeur de la Légion d’Honneur. Le général de Gaulle lui décerna le titre de Compagnon de la Libération.

Les combats de rue du 21 au 28 août 1944

Comment fut réalisé un pareil exploit? Pendant plusieurs jours, les combats de rue ont fait rage grâce à nos barricades élevées le long des principales artères de Marseille. Nous barrions ainsi le passage aux renforts ennemis qui se dirigeaient en toute hâte vers la Côte d’Azur où les Alliés venaient de débarquer. On assista alors à la déroute de l’armée hitlérienne. Complètement désorganisés par notre harcèlement meurtrier, les Allemands étaient attaqués de tout part et nous interceptions alors beaucoup de convois chargés d’armes et de munitions. Grâce à ce butin providentiel, nous étions finalement armés jusqu’aux dents. Quelle revanche ! A présent, nous pouvions dire que le colonel Pétré était vengé.

De plus en plus paniqués par le caractère inopiné de nos attaques au cours desquelles l’improvisation était souvent la règle, les soldats ennemis n’osaient pas se rendre aux «terroristes» que nous étions pour eux. Ils s’attendaient sans doute à ce que nous leur fassions subir le même sort que leurs Waffen SS réservaient habituellement à nos malheureux camarades capturés en se battant : les tortures les plus épouvantables, suivies de la fusillade ou de la pendaison. Aussi, se jetaient-ils littéralement dans les bras de «vrais militaires en uniforme» débarqués sur la côte provençale et qui étaient déjà aux portes de Marseille. En somme, nous faisions désormais office d’épouvantail ! Je revois encore un groupe prisonniers allemands, se mettre à genoux devant nous pour implorer notre clémence, alors qu’on se contentait de les désarmer et de les enfermer provisoirement dans les caves de la Préfecture.

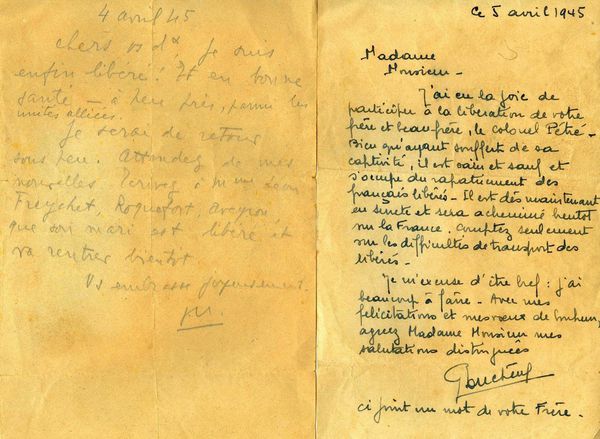

Première lettre du 4 avril 1945 de Jean Pétré à Buchenwald annonçant qu'il est vivant et lettre d'accompagnement du capitaine Paul Duchène. Courrier reçu à Bayonne par sa soeur Jeanne et son beau-frère Clément Haritschelhar.

Dès le mois d’avril 1945, nous eûmes des nouvelles du colonel Pétré. Il n’était pas mort ! Il «résidait» dans un «kommando» de travailleurs du camp de Buchenwald. L’offensive alliée progressait à toute allure, Américains et Russes voulant gagner le plus de territoire possible en Allemagne. Une patrouille motorisée américaine s’étant aventurée par hasard aux abords de l’enceinte fortifiée, provoqua un grand affolement parmi les SS du camp. C’est alors que, profitant de cette occasion imprévue, le colonel Pétré retrouva aussitôt sa place à la tête d’une poignée d’hommes encore valides, véritables squelettes vivants qui se révoltèrent contre leurs gardiens déjà tremblants de peur. Quelques sentinelles furent bientôt neutralisées et grâce aux armes récupérées dans la bagarre, les déportés ouvrirent un passage à leurs libérateurs.

Parmi les déportés, se trouvaient deux Basques, anciens maquisards et auparavant armuriers ayant combattu Franco dans le camp républicain : il s’agissait des deux frères Elosegi, dont les SS utilisèrent les compétences pour entretenir leur matériel de guerre. Les deux Basques profitèrent de cette situation inespérée pour « réformer » des armes à feu et dérober des pièces détachées et des munitions. Ils réalisèrent ainsi un petit arsenal clandestin, camouflé dans plusieurs parties du camp. Dès l’avance des troupes alliées, ces armes furent également distribuées parmi les captifs les plus solides.

Mon oncle fut immédiatement pris en charge par l’US Army. Adopté par les officiers américains, on ne l’appelait plus que «the French colonel», car il avait revêtu un uniforme flambant neuf et doté d’une jeep avec un chauffeur. Il s’occupa en priorité du rapatriement des malades, parmi lesquels le typhus faisait des ravages. Il ne rentra en France qu’avec le dernier convoi, le 26 avril 1945. Mais déjà tous les journaux de Marseille avaient donné de ses nouvelles, car la presse était informée de la libération du camp de Buchenwald et notre colonel faisait désormais partie de la légende.

Cependant, dans quel état allait-on le trouver? De nombreux télégrammes s’étaient succédé depuis plusieurs jours dans la presse libérée pour annoncer l’arrivée imminent du train de déportés qui ramenait le colonel Pétré. Finalement, le 26 avril à 22h 45, un convoi entra dans la gare Saint-Charles, tandis que la foule chantait La Marseillaise. Bientôt, ce ne fut qu’un cri : «Le voilà!». Il était là en effet, dans son uniforme américain, fatigué, amaigri et la tête encore rasée par les coiffeurs nazis. Au milieu des acclamations, il fut aussitôt emporté dans un tourbillon par ses anciens soldats, par ses amis et par le journaliste qui lui posaient mille questions. Il répondait alors à tous qu’il n’avait pas encore la force de leur faire des discours, mais que pour l’instant, il gardait en lui une impression d’immense horreur, car personne, disait-il, ne pouvait imaginer ce qu’était la vie, ou plutôt la mort, dans un camp de concentration hitlérien.

Puis il ajoutait en souriant, avec son éternel optimisme : «Oui, c’était l’enfer, avec toutes ses atrocités physiques et morales. Mais quand même, ça valait le coup d’œil!»

Dessin d'un prisonnier au camp de Buchenwald

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Il crie enfoncez vos pelles plus profond dans la croûte de la terre vous autres chantez et jouez

Il se saisit du fer à sa ceinture il l'agite; ses yeux sont bleus

Vous là enfoncez plus les bêches vous autres jouez encore jusqu'à la danse

Paul Celan, Fugue de mort